7.2 Pontormos Pigmalione

Jacopo Carucci Pontormo: Pigmalione (1530)

Vorstudie zur Gestalt des Pygmalion

7.2 Pontormos Pigmalione

Jacopo Carucci Pontormo: Pigmalione (1530)

Vorstudie zur Gestalt des Pygmalion

7.2 Pontormos Pigmalione

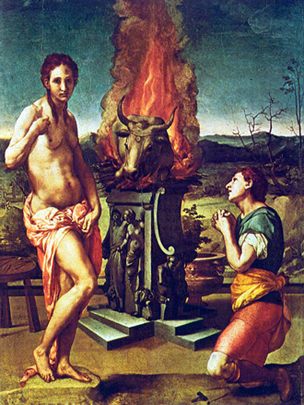

Der florentinische Maler Pontormo (1494–1557), der seine Künstlerexisten, wie nahezu alle bedeutenden Maler der italienischen Renaissance, der reichen und mächtigen Kaufmannsfamilie der Medici verdankte, weicht in seinem Pigmalione signifikant von der Pudica-Pose ab.

Was zunächst ins Auge fällt, ist die Koloratur der Statue, die nichts mehr von der elfenbeinernen oder marmornen Blässe hat, sondern der eines Menschen aus Fleisch und Blut entspricht. Zu Pontormos Zeit war nocht nicht bekannt, dass die antiken Statuen in aller Regel bemalt waren. So konnte er hier Farbe als Lebenszeichen einsetzen. Die Skulptur steht zwar noch auf dem Sockel, aber ihre Beinstellung zeigt an, dass sie bereits eine erste Schrittbewegung gemacht hat. Der rechte Arm wirkt so, als habe er die eben noch schützend vor die Brust gehaltene Hand nach oben weggezogen. Die linke Hand hält nur nachlässig das Tuch, als könne es gleich heruntergleiten, ohne dass ihr das unangenehm sein würde. Sie steht frontal und entspannt vor ihrem Schöpfer. Und ihr Blick ist frei von jeder Scham direkt dem Betrachter des Bildes zugewandt.

Was wir hier sehen und als Geste in ihrer Performanz mitvollziehen können, ist der Moment der Belebung. Dieser Moment ist nicht mehr, wie bei Ovid durch den Ausdruck von Scham gekennzeichnet, sondern durch dessen Preisgabe in ungehemmter Bewegung.

Pontormo unterstreicht diese Umkehr des traditionellen Animationsvorgangs von der inneren zur äußeren Bewegung durch den bildlichen Kontext: Im Hintergrund sehen wir das auflodernde Tieropfer als Zeichen, dass das Venusgebet erhört wurde. Pygmalion aber kniet nicht vor dem Altar, sondern vor der sich regenden Frauenfigur. Seine andächtige Demut gilt ihr, und mit dieser Haltung erscheint er nicht mehr als ihr Schöpfer, sondern als Bewunderer eines autonomen Geschöpfs. Der rechts abgebildeten Studie zu dem Gemälde, die unter Mithilfe seines Schülers Bronzino (1503-1572) entstand, können wir entnehmen, wie sorgfältig Pontormo darum bemüht war, seinem Pygmalion den Ausdruck der Demut zu verleihen. Der Gesichtsausruck wirkt kontemplierend und innig. Damit wird uns zugleich ein Betrachtermodell vorgeführt, das sich unserer eigenen Rezeptionshaltung empfielt: als Reaktion auf die äußere Bewegung der Statue durch die innere Bewegung des Betrachters.

Der Wandel des Animationsmotivs, der sich in dieser Bildkompsoition ankündigt, steht im Zusammenhang mit einer ideengeschichtlichen Wende, die wir als performative turn des kulturellen Gedächtnisses diagnostizieren können.