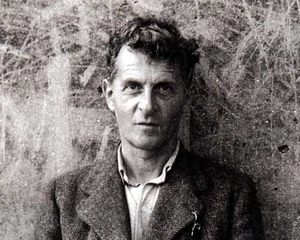

4.2 Sprachspiele (Ludwig Wittgenstein)

Auszüge aus Philosophische Untersuchungen (1947–49):

„Was bezeichnen nun die Wörter dieser Sprache? – Was sie bezeichnen, wie soll ich das zeigen, es sei denn in der Art ihres Gebrauchs?" (§ 10)

„Es gibt unzählige [...] verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir 'Zeichen', 'Worte', 'Sätze', nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für allemal Gegebenes [...]. Das Wort 'Sprachspiel' soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform.“ (§ 23)

„Denn denk dir, du solltest zu einem verschwommenen Bild ein ihm 'entsprechendes' scharfes entwerfen. [...] Wenn aber im Original die Farben ohne die Spur einer Grenze ineinanderfließen, – wird es dann nicht eine hoffnungslose Aufgabe werden [...] ? Wirst du dann nicht sagen müssen: 'Hier könnte ich ebensogut einen Kreis wie ein Rechteck oder eine Herzform zeichnen [...]. Es stimmt alles; und nichts.' – Und in dieser Lage befindet sich z.B. der, der in der Aesthetik oder Ethik nach Definitionen sucht, die unseren Begriffen entsprechen.

Frage dich in dieser Schwierigkeit immer: Wie haben wir denn die Bedeutung dieses Wortes ('gut' z.B.) gelernt? An was für Beispielen; in welchen Sprachspielen?" (§ 77)