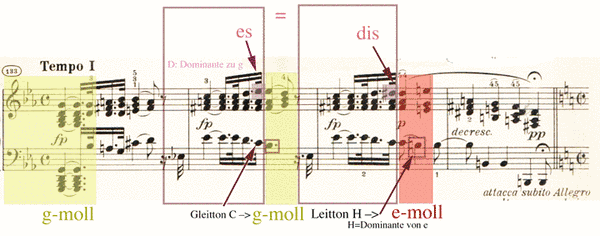

3.2.4 Enharmonische Verwechslung

Beispiel 1:

Ludwig van Beethoven: Sonate c-moll ("Pathûˋtique") fû¥r Klavier, op. 13, Takt 133ã136. Friedrich Gulda. ã Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=2w51H4nhU80

Beispiel 2:

Arnold SchûÑnberg: VerklûÊrte Nacht (1899). Streichsextett op. 4. Takt 223ã229. Daniel Barenboim and Chicago Symphony Orchestra. ã Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=RqloMc9mYBM