Seminar im WS 2002

Peter Matussek

Wie interaktiv sind die "interaktiven Medien"?

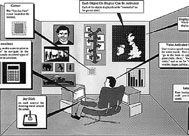

Interaktivität wird häufig als ein Hauptkriterium für die Unterscheidung digitaler von analogen Medien genannt: Während herkömmliche Artefakte nur passiv konsumiert werden könnten, böten Computerprogramme dem Nutzer Eingriffs- und Steuermöglichkeiten.

Mag diese Unterscheidung technisch im allgemeinen zutreffen, wird sie eigentümlich schief, ja verkehrt sie sich unter Umständen in ihr Gegenteil, wenn wir die Rezeptionsvorgänge in den Blick nehmen: Gerade die traditionellen Kunstwerke üben in der Regel einen aktivierenden Effekt auf den Betrachter aus, indem sie ihm z.B. durch Unbestimmtheiten und Leerstellen (Sfumato, Torso, Allusion etc.) imaginative Ergänzungsleistungen abfordern. Dagegen konditionieren die sogenannten "interaktiven" Medien den User nicht selten zum bloßen Knöpfendrücker, der seine mentale Eigenaktivität an das Geschehen im Computer delegiert. Schon macht der polemische Gegenbegriff von der "Interpassivität" (Robert Pfaller im Anschluß an Slavoj Zizek) die Runde.

Aber ist diese Umkehrung eine zwangsläufige Tendenz? Kann nicht auch mit digitalen Mitteln "echte" Interaktivität erzeugt, d.h. ein Nutzerverhalten veranlaßt werden, das über bloße Reiz-Reaktions-Mechanismen hinausgeht?

Diese Fragen sollen im Seminar durch Beispielanalysen interaktiver Kunst sowie durch eigene Übungen zur Interaktionsregie vertieft werden. Arbeitsproben können auch als Projektskizze für eine Bespielung des 'Animax' in Bonn angelegt sein – ein Multimedia-Theater mit interaktiven Bodenprojektions- und Raumklangtechniken, die im Rahmen ener Exkursion besichtigt werden kann.